目次

1,高度専門職2号ビザとはどんなビザですか?

高度専門職2号ビザ(在留資格)は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れを一層促進することを目的としています。この点は高度専門職1号と変わりありません。高度専門職2号では、高度専門職1号又は高度外国人材としての特定活動の在留資格をもって3年以上在留するなど、下記2の要件を充足する外国人を対象に、在留期限を無制限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格となっています。このように、高度専門職2号は、高度専門職1号イロハ(又は高度外国人材としての特定活動)を有して在留する高度外国人材を対象としたビザとなります。高度専門職2号ビザを取得するためには、学歴・職歴・年収などの項目ごとに割り振られたポイントの合計ポイントが70点以上であることが必要です。

2,高度専門職2号ビザの許可要件は何ですか?

高度専門職2号ビザを取得するためには、以下の6つの許可要件の全てを充足する必要があります。高度専門職2号申請の大前提として、「高度専門職1号」もしくは「特定活動」の在留資格を取得して3年以上日本に滞在している必要があります。

「許可要件」

| ①申請人が行おうとする活動について、「高度専門職2号」で定められている活動を行うこと ②高度人材ポイント計算表を使用して計算したポイントの合計が70点以上あること ③「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって日本に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。 ④素行が善良であること ⑤当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること ⑥申請人が日本において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと |

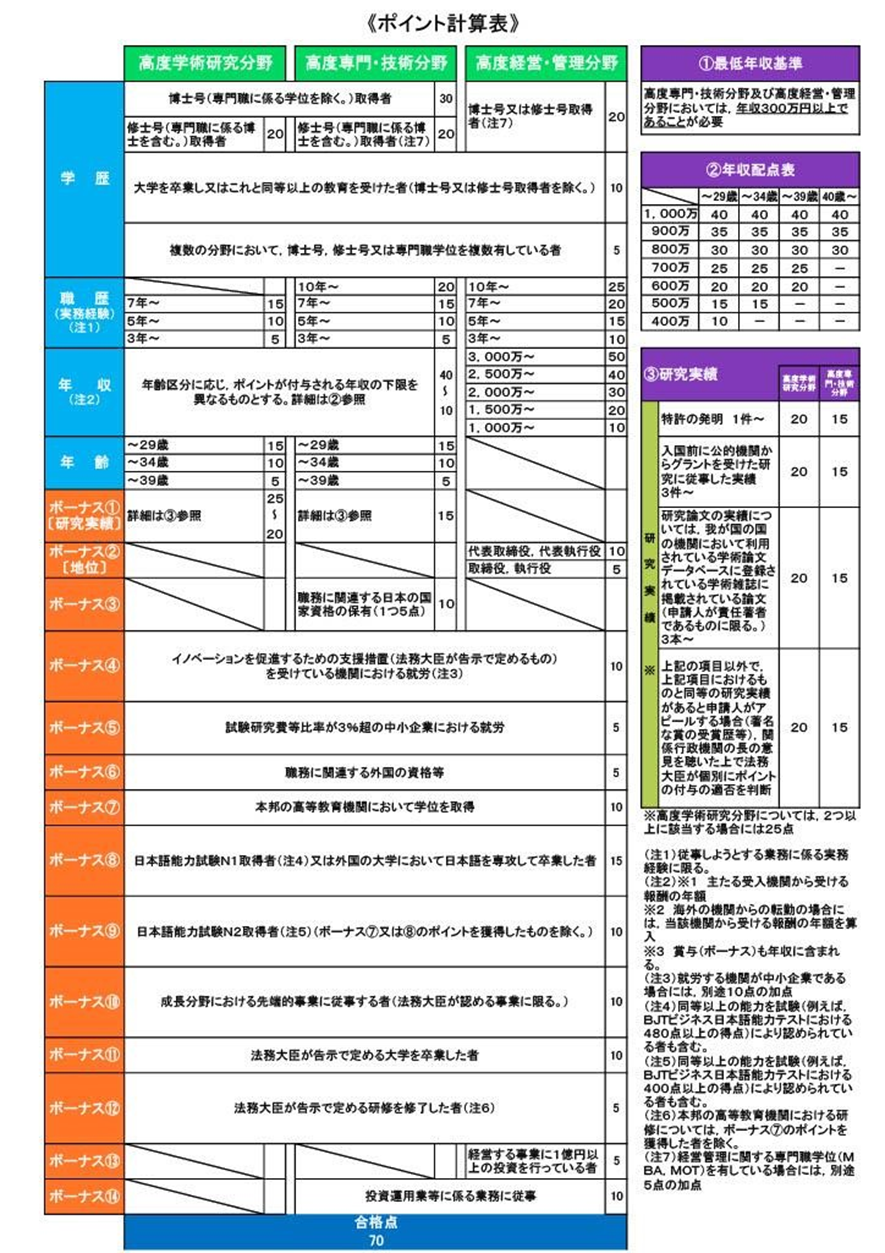

「高度外国人ポイント計算表」

3,高度専門職2号ビザの優遇措置は何ですか?

(1)高度専門職2号の優遇措置

「高度専門職2号」を取得している外国人には、以下のような優遇措置が定められています。

「高度専門職2号の優遇措置の内容」

| ①在留歴に係る永住許可の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同が認められています 「高度専門職2号」は、在留歴に係る永住許可の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同について、「高度専門職1号(イロハ)」と同様の優遇措置を受けることができます。 |

| ②「高度専門職1号(イロハ)」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます 「高度専門職2号」は、「高度専門職1号(イロハ)」で認められる主活動のほか、その他の活動を併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが認められています。 |

| ③在留期間が無期限になります 「高度専門職2号」は在留期限が無期限になります。もっとも、在留カードの有効期限は「7年」です。よって在留カードの更新は必要になります。この場合は、他の在留資格の更新申請とは違うので、原則として在留カードは即日交付となります。 |

(2)高度専門職2号のメリット

高度専門職2号ビザの一番のメリットは、在留期間が無制限になるところです。高度専門職1号との大きな違いは、高度専門職2号では在留期間が無制限になります。在留活動を継続している限りは、永住に近い在留が認められます。

また、在留資格の活動が、他の在留資格の活動にも渡る広範囲に認められていることも、高度専門職2号のメリットといえます。ほぼ、すべての在留資格の活動を行うことができます。例えば、研究活動を行いながら会社経営を行うことも可能です。

(3)高度専門職2号と永住ビザの違い

高度専門職2号ビザの一番のメリットは、在留期間が無制限となることです。在留活動を継続的に行っている場合は、事実上永住が可能となっています。以下では、高度専門職2語ビザと永住ビザの違いについて検討します。

| 高度専門職2号 | 永住ビザ | |

| 就業できる職種 | 在留資格に規定される職種に限る(風俗営業などは不可) | 制限なし |

| 配偶者の就労 | 条件によって業種・勤務時間の制限がある | 業種・勤務時間の制限なし |

| 親の帯同 | 世帯年収800万円以上などの条件を満たせば帯同可能 | 制度・在留資格として帯同は認められていない |

| 家事使用人の帯同 | 世帯年収1,000万円以上などの条件を満たせば帯同可能 | 制度・在留資格として帯同は認められていない |

4,高度専門職2号ビザ申請の必要書類は何ですか?

高度専門職2号ビザ申請では、以下の書類を提出して、申請人が許可要件を充足していることを証明します。

「高度専門職2号ビザの必要書類」

| 1,在留資格変更許可申請書 2,写真(縦4cm×横3cm) 3,申請人のパスポート及び在留カード 提示 4,提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 5,入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書 6,直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料 ①住民税の納税状況を証明する資料 ア、直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) イ、直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等) ②国税の納付状況を証明する資料 ・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書 ③その他、次のいずれかで、所得を証明するもの ア、預金通帳の写し 適宜 イ、上記アに準ずるもの 適宜 7,申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ①直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出してください。 ア、「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) イ、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ウ、国民年金保険料領収書(写し) ②直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア、国民健康保険被保険者証(写し) イ、健康保険被保険者証(写し) ウ、国民健康保険料(税)納付証明書 エ、国民健康保険料(税)領収書(写し) ③申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。 ア、健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) イ、社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合) 8,ポイント計算表(参考書式) 行おうとする活動に応じ、いずれかの分野のもの 9,ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例) |

| 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

無料相談

| ご相談は完全予約制とさせていただいています。まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。 |